-

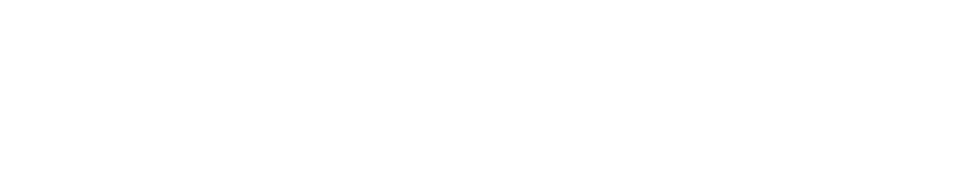

二十四節気

こんにちは。

ウエマツ薬局薬剤師 熊澤です。

急に寒くなり、セーターやコートなど、あわてて冬物を出しました。

1日の中でも寒暖差があり、体調管理が大変な季節になりました。

ウエマツ薬局では、季節の変化を表す「二十四節気」をご紹介するお手紙を書き、

お薬をお送りする際にお入れしています。

私はその手紙で、はじめて二十四節気を知り、四季を感じながら自然にあわせて

過ごすことを意識するようになりました。

ということで、

今回は「二十四節気」です。

二十四節気は、季節の変化を示す指標で太陽の動きがもとになっています。

太陽が移動する天球上の道を黄道といい、黄道を24等分したものが二十四節気です。

日照時間が最も長い「夏至」と最も短い「冬至」の二至で2分割、

さらに昼夜の時間が同じ長さになる「春分」と「秋分」の二分で4分割、

それぞれの中間に「立春」、「立夏」、「立秋」、「立冬」の四立で八節となります。

一節は45日で、これを15日ずつに3等分すると「二十四節気」となります。

これから始まる冬の節気は、立冬から始まり、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒と続き、

立春までの3ヶ月間です。

この冬の3ヶ月間は「閉蔵」と言い、

「冬の寒を避けるために万物が戸を閉じて陽気を潜伏させる」ことをあらわしていて、

寒さを避け、暖かくし、行動や思いを控えめに、春に向け、気力、体力を蓄えると良いそうです。

立冬 (りっとう) :11月 7日頃、日は短くなり、冷たい時雨が降る季節です。

小雪 (しょうせつ):11月22日頃、日差しが弱まり、徐々に冷え込みが激しくなる頃です。

大雪 (たいせつ) :12月 7日頃、朝、川等に氷がはっているのを目にする頃です。

冬至 (とうじ):12月22日頃、1年で最も昼が短い日。冬至を境に日が延び始めるため、

古くは冬至を1年の始まりと考えていました。冬至南瓜、ゆず湯で無病息災を願う風習が残っています。

小寒 (しょうかん):1月 5日頃、「寒の入り」と呼ばれ、寒さが厳しさを増す頃です。

大寒 (だいかん):1月20日頃、1年のうちで最も寒さが厳しい頃です。

季節の移り変わりにあわせて体調を整え、旬の味覚を楽しみながら、過ごしたいと思っています!

-

便秘には食物繊維?

今日はごぼうのきんぴらを作りました。

ごぼうには、きんぴらなどの野菜そのものの役もありますが、

魚や肉類など動物性食材の臭み消しの働きもあります。

代表はドジョウの柳川。泥臭いドジョウがごぼうのおかげで美味しくなりました♪

ごぼうを水にさらしてアク抜きをする記述を見かけますが、香りも味も損なってしまいます。

皮には香りと甘みがあるので、包丁の背などでこそげすぎはダメです。

軽くたわしでこするくらいでOKです(^▽^)/

今日のごぼうのきんぴらには人参と糸こんにゃくも入れて作りました。

ごぼうは、便秘の解消、整腸、動脈硬化やガンの予防などに効果があります。

こんにゃくには腸をきれいにする。老廃物を外に運ぶ作用がある、といった効能があります。

食物繊維が不足して便秘になっている方にはおすすめレシピですね。

しかし、便秘で悩んでいるから、食物繊維を摂ろう、という考え方には、注意が必要です。

消化する力が落ちていて、便秘になっている場合は逆に胃腸の負担になってしまうこともあります。

他にも、冷えや潤い不足、ストレスが便秘の原因になっている場合もあります。

中医学には、「同病異治(どうびょういじ)」という言葉があります。

病気が同じでも体質などで治療法が違う、といった意味です。

当店は中医学の考えを基に、症状が起こった時の状況、原因と思われること、

その後の経過、食欲、便通、睡眠などを聞きながら、舌の色や形、

皮膚の様子を丁寧に見て、一人一人に合った薬をお出しします。

気になる症状がある方は、ぜひご相談にいらして下さいね。

便秘改善の喜びの声はこちら

-

クレオパトラも、ゴマが好き?

健康食品の代表格、と思うものに「ごま」があります。

いりごま、すりごま、練りごま、などから始まって、

パンに塗る黒ごまクリーム、ごま豆腐、ごまドレッシングなど、

ごまの入った製品もたくさんありますね。

ごま和えなどの和風のイメージがありましたが、ごまのふるさとはアフリカなんです。

古代から食品や薬として利用されてきた、とても古い作物で、

エジプトの少年王ツタンカーメンや王女クレオパトラもごまのお世話になっていたとか。

クレオパトラは、肌を美しくするために、ごま油を塗っていたそうです。

世界最古の文明であるメソポタミアでは、ごまは「国王の清め」の儀式や、

祭礼でお清めにごま油が使われたり、お菓子や灯り用の油、

軟膏などにも使われ、とても貴重な作物だったようです。

1500年前に書かれた「神農本草経(しんのうほんそうきょう)」という漢方薬の本には、

ごまが不老不死の薬と書かれてあります。

当店には紫雲膏(しうんこう)という軟膏があります。

ごま油が入っていて、紫色をしているのですが、

ひび、あかぎれ、しもやけ、火傷、などにお勧めです。

ほんのり、ごま油の香りがします。

ごまの効能は、肌を潤す。腸を潤して、便秘にも良いなどがあります。

また、ごまの中にあるセサミンにはからだの酸化を防止することで、

老化防止につながる。肝機能を高める、悪玉コレステロールを下げ、

動脈硬化を防ぐなどの効果があります。

皆さんは、ごま類はどのように摂っていますか?

我が家では、納豆に青のりと黒すりごまを入れるのが定番です。

ごま油を使って、中華スープやナムルもいいですね。

これから寒くなりますが、健康に良い食品を適度に摂って、

毎日を健やかに過ごしたいですね。

黒ごまごはん:黒ゴマがたっぷり摂れます♪

レシピはこちら→黒ごまごはん

スタッフ堤

参照:農文協・ゴマの絵本

-

畑の肉を食べて、健やかな毎日を

「身土不二(しんどふじ)」という言葉をご存知でしょうか?

その土地でその季節にとれたものを食べるのが健康に良いという考え方です。

大昔から稲作が豊富だった日本人には米などが、体に合うのでしょうね。

また、ご飯に合う、みそ汁の味噌の原料、大豆は

縄文時代末期から弥生時代にかけて稲作と共に伝わったようです。

じつは、大豆は人間が生きるのに欠かせない三大栄養素をすべて含む食材なんです。

タンパク質約40%、脂質薬20%、炭水化物20%強。

特にタンパク質は良質で、「畑の肉」とも呼ばれます。

その他、ビタミンB₁、B₂にも富み、

ミネラルや食物繊維も豊富な健康食材です。

豆乳や湯葉や豆腐。発酵させて納豆やみそ。

すりつぶしてきな粉。と大豆は様々な加工をして身近にあります。

成長の過程でも食べられるのが、枝豆です。

大豆を水につけ、発芽させるのがもやし。

大豆が芽を出したもやしには、それまでなかったビタミンⅭが出来ます。

大豆からできた食材は、一日一回は食べる、という家庭も多いのではないでしょうか?

今日の我が家の夕食には、油揚げの入った味噌汁がありました(^▽^)/

湯豆腐、冷奴、枝豆、鍋の具材、豆腐ハンバーグ、揚げ出し豆腐・・・・

あなたは何を召し上がりましたか? スタッフ堤

写真:我が家の定番料理の豆腐ハンバーグ

【身土不二(しんどふじ)】

人間の身体と土地は切り離せない関係にあるということ。

その土地でその季節にとれたものを食べるのが健康に良いという考え方で、

明治時代に石塚左玄らが唱えた。

-

食は命なり

私には静岡の介護老人ホームでお世話になっている、97歳の母がいます。

その母と、コロナで、昨年から一年半面会禁止で会えていませんでした。

そうしましたら、1ヶ月前、突然ホームから

「すぐ来て欲しい。もう水も飲まず、食事も、ほとんど食べられなくなった。」

と連絡がありました。

取る物も取り敢えず、行って来ました。

当初は声も出なく、やっと私と弟の顔が分かるくらいでした。

「看取りの部屋も用意しましょうか?」とも言われ、覚悟を決めました。

内臓はどこも悪くないのに、家族に会えない事で、

すっかり生きる気力がなくなってしまったと思われました。

でも弟と私が毎週会いに行っているうちに、少しずつ元気になってきたようです。

今日はホームの運動会。

コロナがおさまってきて初めての催しです。

30人くらいの車椅子の高齢者が集り、若い介護福祉士さん達が楽しそうに

タンバリン等を鳴らしながら盛り上げてくれていました。

どの福祉士さんもとっても優しく感謝しかありません。

今日、母は私が持っていった柿を、口を大きく開けておいしそうに食べていました。

「食は命なり」

私が会いに行く事で、生きる希望が出れば、

少しずつでも食べられるようになるでしょう。

命の炎を、もう少し燃して欲しい。

そればかりを祈っています。

写真は静岡駅から撮った、今日の富士山

最後までお読み下さり、ありがとうございます。

ブログ一覧