-

寒さ対策が大切な季節です!

こんにちは。

ウエマツ薬局薬剤師 熊澤です。

12月22日は「冬至」で、ゆず湯に入り、ゆずの香りに癒され、温まりました。

冬至から日が延び始めますが、寒さはだんだん厳しくなってきますので、

寒さ対策が大切な季節です。

この「寒さ」は、心身に悪影響を与えるものを「寒邪(かんじゃ)」といい、

寒邪は心身を縮こませて動きを鈍らせます。

血流の滞りによる冷え、痛みや新陳代謝、免疫力の低下等も起こりやすいといわれています。

今回は、身体を温める自分の楽しみの1つの「お茶」について調べてみました。

緑茶も紅茶も烏龍茶も同じ「チャノキ」の葉っぱで、

茶葉の発酵度合いによって色や味が異なるそうです。

中国では、お茶の発酵度の違いによって、

不発酵茶(緑茶)、

弱発酵茶(白茶)、

弱後発酵茶(黄茶)、

半発酵茶:烏龍茶(青茶)、

後発酵茶:プーアル茶(黒茶)、

完全発酵茶(紅茶)の6つに分類されます。

発酵が進むと身体を冷やす力が減少するので、緑茶が1番身体を冷やします。

烏龍茶は、製造方法によってお茶の性質が変わるそうです。

緑茶に近い明るい色のお茶、文山包種、清香型鉄観音などは、身体を冷やし、

紅茶に近い濃い色のお茶、東方美人、濃香型鉄観音などは身体を温めます。

また、完全発酵の紅茶や熟成が進んだプーアル茶は身体を温めます。

私の最近のお気に入りのお茶は、青、赤やピンクの花びらが入っている、

白桃と苺などの香りのする紅茶です。

目で楽しみ、香りで気を巡らせ、温まっています。

「黄帝内経」には、「冬傷於寒、春必温病」とあり、

冬に「寒」の傷害を受けると春に病気を引き起こすとされています。

この冬は、元気に春を迎えるために、身体を冷やさないよう意識して、

お鍋やスープで身体の内側から温まり、温かいお茶を楽しみながら過ごしたいと思います!

-

お腹のお掃除をしてくれる

こんにゃくは、こんにゃく芋という、里芋の仲間のイモをすりおろして、かためたものです。

このこんにゃく芋は、とても強いアクをもち、

その刺激で芋をかじったネズミが死んでしまうほどだとか。

そんな芋から、こんにゃくを誰が作ったのか、先人の知恵は素晴らしい。

こんにゃくは低カロリーで、食物繊維が多くて整腸作用がある健康食材と

認められてきましたが、更に、肌の保湿成分セラミドがこんにゃく芋に

たくさん入っていることが分かっています。

(写真:たけのことコンニャクのみそ煮

レシピはこちら→たけのことコンニャクのみそ煮 )

精進料理の名門とされている、四条家の記録(1626年)に、

徳川三代将軍家光を二条城に迎え入れた時、こんにゃくが出されたことが記されています。

精進料理に使う時に、豆腐やゴマなどと共に、食感の幅を与える食材として使われ、

また弾力のあるこんにゃくは肉の代わりに重宝したそうです。

我が家では、こんにゃくは煮物に、糸こんにゃくはきんぴらや肉じゃがなどに入れています。

日持ちするので、両方とも、冷蔵庫に常備しています。

子供たちが小さい頃から、食材の効能などを話しながら食事をしていたので、

「こんにゃくはお腹のお掃除をしてくれるんだよね~(*´∨`*)」

とよく言っていたのを思い出します。

こんにゃくの表面に切り込みを入れたり、手でちぎって断面をボコボコにしたりして、

味がしみこみやすくなるようにして使っています。

シンプルに味噌田楽もおいしいですね。

和食のイメージが強いですが、東南アジアや中国でも食べられているそうです。

他国のこんにゃく料理も食べてみたいですね

あなたの家庭ではどのように召し上がっていますか?

スタッフ堤

-

今の時期にぴったり! “かぼちゃ”の薬膳パワーとは!?

こんにちは。ウエマツ薬局 薬剤師の長山です。

今年は例年より暖かい12月だと思っているのは私だけでしょうか?

つい2~3日前、母娘二人そろって、寝ている間に蚊に刺されました(笑)

まだ我が家には蚊が存在するようです。

娘は虫に刺されると、とびひになるぐらい悪化しやすい体質で、保育園より

『〇〇ちゃん、だいぶ腫れていますが大丈夫ですか!?』

と心配の電話がかかってきました(^^;

そんな我が家も少しずつクリスマスの準備を始めて、先日は娘と主人の二人で

クリスマスツリーの飾り付けをしてくれました♪

ツリーを飾るだけで、部屋の中はかなり雰囲気が変わりますね!(^^)!

サンタさんの存在を知ってしまった娘のため、

プレゼントは何にしたらいいのやら・・・・・・最近の私の悩みの種です(笑)

まだまだクリスマスパーティーをするには早いので、

先日少しクリスマスっぽいメニューを作ってみました。この時期ちょうどピッタリのかぼちゃ。

子供用にかぼちゃのポタージュ、大人用にかぼちゃ・きのこ・クルミのホットサラダを作りました。

薬膳の考え方では、かぼちゃの味は「甘く」、性質は「身体を温める」という分類になります。

身体を温め、気を補い胃腸の働きを高める働きがあります。

そして中国では、昔からかぼちゃに関する民間療法が数多くあるそうです。

種のまわりの柔らかい部分を生のまますりつぶすと、やけどの治療薬に。

また食あたりの時には、生のすりつぶした種の部分と大根おろしを一緒に

食べるとよいとも言われているとのこと。

更に、炒った種は前立腺の病気の予防に。炒った種とハチミツを一緒に飲むと虫下しに。

かぼちゃの種=食べるもの、くらいしか思い浮かばなかったので調べてみて驚きでした(゜゜)

話はそれましたが、今回ご紹介したかぼちゃ。

スーパーでも簡単に手に入りますし、扱いやすい食材ですよね。

ポタージュは、野菜嫌いなお子さんでも食べられますし(娘も喜んで食べていました)

体も温まってオススメメニューです。

これからさらに寒くなる季節、かぼちゃを使ったメニューで寒さを乗り切りましょう!!(^^)

おすすめレシピがありましたら、ぜひ教えてくださいね。

-

アトピー性皮膚炎と中医学で考える五臓の関係

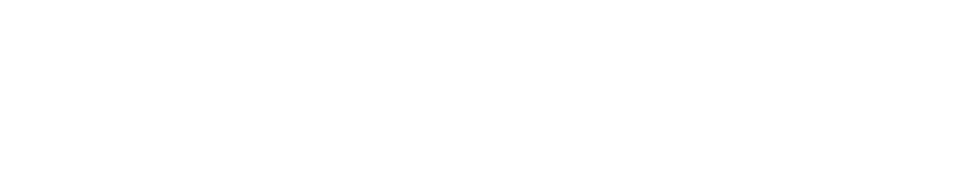

中医学では内臓を機能的に五臓六腑に分けて考えます。

五臓は、「肝」「心」「脾」「肺」「腎」で、それらがお互いに関連して

身体が維持されていると考えます。

中医学では人は小さな宇宙で、臓器、器官は繋がりあって生命を営むと考え、

身体全体をみて治療します。

便秘になるとニキビができたりします。

体に熱がこもると皮膚も赤くなる。

⇓

熱がこもると腸は乾燥し、便は固くなり、便秘になる。

⇓

便秘になると腸内に毒素が増える。

腸には免疫細胞の約70%がいると言われ、

便秘になると免疫力が落ちる。

⇓

アトピーも悪化し、皮膚も赤くなる。

このような時にこもった熱をとる漢方薬を飲むと

皮膚の赤みも薄くなり、便秘も治り、皮膚のつやもよくなります。

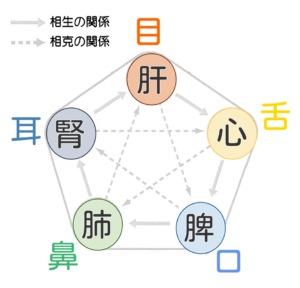

漢方的な視点で患者さんを木に例えると、

木の幹は栄養の通り道で「肝」と関係します。まず、血流をきれいにすることが大切。

木の葉まで、水分が届かないと葉が枯れてしまうように、

血が汚れると隅々の細胞まで酸素が行き渡らず、新陳代謝が低下します。

そして、木を丈夫にするために必要なのは強い根です。

根は土から栄養を吸収するので五臓でいえば「脾=胃腸」です。

根を養うのは土で、良質の土が元気な木を育てます。

人間も同じで良い食べ物をとれば、丈夫な身体を作ることができます。

丈夫な皮膚作りには「脾」に入る食べ物が一番のポイントです。

「医食同源」「薬食同源」という言葉がありますが、病気を治すのも食事を

するのも生命を養い健康を保つためのもので、その本質は同じです。

バランスのよい食事を適量摂ることが、丈夫な皮膚作りには大切です。

体に良い食べ物、例えば日本に昔からある和食、特に野菜を毎食しっかり摂るといいですよ。

-

中医学で考えるアトピー性皮膚炎の原因「熱」とは?

アトピー性皮膚炎の患者さんの体質は?

アトピー性皮膚炎は現代の難病と言われ、多くの方が夜も眠れないほど苦しんでいます。

「アトピー性皮膚炎とは、よくなったり、悪くなったりを繰り返しながら、

慢性に経過し、身体のあちこちに痒みを伴った湿疹が出る病気」です。

日本人の3人に1人はアトピー性皮膚炎にかかりやすい体質を持っています。

この体質は、遺伝によるものなので、家族は同じ遺伝因子を持つことになります。

アトピー性皮膚炎は、環境・遺伝・食べ物・体質・自律神経のアンバランスなどが

複雑にからみあって作られた病気と言えるでしょう。

しかし、まだ原因はよくわかっていません。

その中でも、アトピー性皮膚炎の患者さんの多くは、免疫異常を起こしやすい

体質を持っています。免疫異常とはある物質に対して、免疫細胞が反応して、

敵ではないのに身体が「敵だ!」と感知して免疫過剰の症状が出ることです。

花粉症の場合は、花粉症でない人なら何も感じない花粉を花粉症の人は免疫細胞が

「敵だ!」とキャッチして、くしゃみや大量の鼻水で追い出そうとするのです。

アトピー性皮膚炎の方の親には、花粉症の方が多くみられます。

やはりアレルギー体質が遺伝するということがわかります。

アトピー性皮膚炎の人は、原因となるものに対して免疫過剰反応を起こし、皮膚炎が悪化するのです。

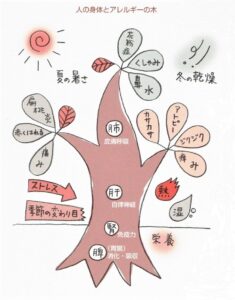

中医学の考えでいう「熱」を持っていませんか?

身体にこもった熱が血を熱くし、身体の表面にまで熱症状が出て赤くなることを

「熱」と言います。免疫過剰の反応のひとつは、中医学の考えでいうと「熱」に

関係があります。その「熱」の原因になるものについては前回お話ししました。

中医皮膚科でいう「熱」とは主に血の熱「血熱(けつねつ)」や

汚い水がたまった「湿熱(しつねつ)」などがあります。

風邪をひいて微熱なら熱っぽいだけで顔は赤くなることは少ないですが、

40度の高熱なら顔は赤くなります。アトピー性皮膚炎で皮膚が赤いということは、

いかに身体の中に「血熱」がこもっているかお分かりになるでしょう。

漢方薬は内科などで処方される薬に比べて、たくさんの量を飲まないと

効果が出にくいものです。よくなってきて、赤みが治まってきたら量を減らし、

徐々に体質改善の処方に変えていくと肌は潤い艶やかになります。

皆さん、どの方もとてもきれいになり、びっくりさせられます。

それがアトピー漢方相談の一番の喜びです。

ブログ一覧