-

二十四節気を用いた食提案 小寒

冬は来るべき春に備えてエネルギーを蓄える季節です。

中国の古典には

「夜は早く寝、朝は日が昇ってから起き、心の落ち着きを保ち、

衣類で保温を心がけて、腎の機能を滋養していく。

これが良い冬の養生方法である。」

と記載があります。

寒さや冷えは血管を収縮し血流を悪くさせるため、

神経痛、腰痛、生理痛などの痛みを引き起こすほか

高血圧や脳卒中、狭心症の原因にもなります。

マフラーや腹まきなど、体をいつも温かく保つ工夫を心がけましょう。

血流を良くする生姜やネギの入った温かいみそ汁など摂るのも良いですね。

また体の熱の多くは筋肉が生み出していると言われています。

室内でもできる体操や筋肉トレーニングを行って、

寒さに負けない体づくりに励んでみるのもおすすめです。

《旬の食材》

かぶ

秋冬のかぶは、甘味が増します。

葉にはカロテンやカルシウム、鉄分。

白い丸い部分にはビタミンCやカリウムが豊富です。

漬物や煮物、すりおろすなど、楽しみ方も豊富ですね。

消化不良、下痢、ゲップにおすすめです。

春菊

豊富なβ‐カロテンとビタミンCの相乗効果で肌荒れやシミを予防してくれます。

多くの香り成分が自律神経を整えてくれます。

イライラ・情緒不安・咳・目赤・めまいにおすすめです。

小寒(しょうかん)1月5日〜1月20日頃

一年で一番寒いこの時期を「寒」といい、小寒から始まるので、「寒の入り」といわれます。

一月七日には、一年を健康に過ごせるよう願って七草粥を頂きます。

春の七草は、せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな(蕪)、スズシロ(大根)です。

写真:蝋梅・寒さに強く、花の少ない冬に咲く貴重な花です。

-

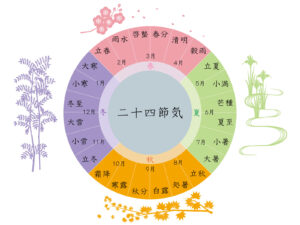

二十四節気

こんにちは。

ウエマツ薬局薬剤師 熊澤です。

急に寒くなり、セーターやコートなど、あわてて冬物を出しました。

1日の中でも寒暖差があり、体調管理が大変な季節になりました。

ウエマツ薬局では、季節の変化を表す「二十四節気」をご紹介するお手紙を書き、

お薬をお送りする際にお入れしています。

私はその手紙で、はじめて二十四節気を知り、四季を感じながら自然にあわせて

過ごすことを意識するようになりました。

ということで、

今回は「二十四節気」です。

二十四節気は、季節の変化を示す指標で太陽の動きがもとになっています。

太陽が移動する天球上の道を黄道といい、黄道を24等分したものが二十四節気です。

日照時間が最も長い「夏至」と最も短い「冬至」の二至で2分割、

さらに昼夜の時間が同じ長さになる「春分」と「秋分」の二分で4分割、

それぞれの中間に「立春」、「立夏」、「立秋」、「立冬」の四立で八節となります。

一節は45日で、これを15日ずつに3等分すると「二十四節気」となります。

これから始まる冬の節気は、立冬から始まり、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒と続き、

立春までの3ヶ月間です。

この冬の3ヶ月間は「閉蔵」と言い、

「冬の寒を避けるために万物が戸を閉じて陽気を潜伏させる」ことをあらわしていて、

寒さを避け、暖かくし、行動や思いを控えめに、春に向け、気力、体力を蓄えると良いそうです。

立冬 (りっとう) :11月 7日頃、日は短くなり、冷たい時雨が降る季節です。

小雪 (しょうせつ):11月22日頃、日差しが弱まり、徐々に冷え込みが激しくなる頃です。

大雪 (たいせつ) :12月 7日頃、朝、川等に氷がはっているのを目にする頃です。

冬至 (とうじ):12月22日頃、1年で最も昼が短い日。冬至を境に日が延び始めるため、

古くは冬至を1年の始まりと考えていました。冬至南瓜、ゆず湯で無病息災を願う風習が残っています。

小寒 (しょうかん):1月 5日頃、「寒の入り」と呼ばれ、寒さが厳しさを増す頃です。

大寒 (だいかん):1月20日頃、1年のうちで最も寒さが厳しい頃です。

季節の移り変わりにあわせて体調を整え、旬の味覚を楽しみながら、過ごしたいと思っています!