-

膀胱炎1:急性の「湿気」と「熱」のタイプ

●症状:頻尿・排尿痛・血尿・残尿感・排尿時の灼熱感

身体に「湿=余分な水分や汚れ」が溜まると「気の流れ」「血の流れ」が悪くなるので、

臓器の働きが悪くなり、膀胱の動きも弱くなり、頻尿・排尿痛・血尿・残尿感などの症状が出てきます。

●養生:このタイプの養生はまず溜まった「熱」を取り除きましょう。

膀胱炎の初期は熱っぽい症状が出ます。尿道の灼熱感などです。また食べ過ぎは「湿」を溜めます。

消化しきれない食べ物は胃や腸、体内に溜まり、それを消化しようとしてエネルギーが消耗され、

「敵」をやっつける免疫力が手薄になり、発症するのです。

お酒を飲み過ぎたあと、寒気がするのと同じです。

●全身症状:尿の色が濃い・下腹部、膀胱付近の痛み・口が乾く・熱感・舌が赤い・舌の苔が黄色くねばつく

●食養生:

・○いけないもの:冷たい飲み物・食べ物・食べ過ぎ・早食い・

・・ 脂の多いもの:ラーメン・ケーキ・チョコレート・揚げ物など

・○溜まった湿熱を除くもの

・・トウモロコシ(特にひげ根)・ハトムギ:緑豆・西瓜・キュウリ・春菊・緑茶

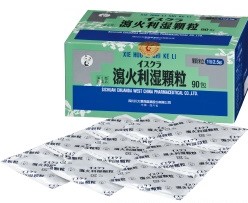

●よく使われる漢方薬

・猪苓湯・瀉火利湿顆粒・五淋散・加減五味消毒飲

※こちらの商品はインターネット等による通信販売はしておりませんのでご了承ください。 -

漢方でよくなる膀胱炎

寒い季節や梅雨時は膀胱炎が起きやすいです。

女性は尿道が男性よりも短く、尿道口に膣や肛門が近いので細菌が入りやすく発症しやすいようです。

1:敵が強いとき・・・・尿道から大腸菌が侵入したとき

2:免疫力が弱ったとき・・・冷え、疲れ、生理中など

急性期の膀胱炎は抗生物質でも早く治りますが、慢性でよく繰り返す人で、

細菌の検査をしてもいなく、現代医学では治す薬がありません、と医師に言われてしまう方もいます。

何回も繰り返し、そのたびに抗生物質を飲むと耐性菌ができる恐れがあります。

また抗生物質で腸内細菌叢(細菌の集まり)が乱れ、便秘や下痢を起こすようになります。

放置すると腎盂腎炎などを引き起こし、腎臓は一回痛めると治りにくく、再発しやすいので大変です。

よく「清潔にしなさい」と言われますが、現代人は清潔し過ぎるくらいです。

むしろ免疫力が低下して、敵に負けてしまって発病するのです。

免疫力を高めるのは養生と漢方薬です。

次回はタイプ別に分けてお伝えいたします。

1:急性の「湿気」と「熱」のタイプ

2:ストレスのたまった「気滞」タイプ

3:虚弱体質の「腎虚」タイプ

-

黒豆で身体を潤しましょう。

黒豆の煮汁は喉を潤します。

黒豆も乾燥タイプの人にぴったりで、

老化、むくみ、疲れに毎日召し上がると良いですよ。

おせち料理に作ってみませんか?

作り方はこちら⇒シワにならない黒豆

黒豆ドリンクも美味しいです。

黒豆と黒豆の汁各大さじ1 を豆乳100ccに入れてチンするだけ。

「どうせ食べるなら美のもと 薬膳スイーツ」に掲載しています。

-

耳鳴り・難聴対策6(腎の虚弱タイプ)

《高齢者に多い、腎の虚弱タイプ》

*高齢、虚弱体質などの人はこのタイプを参考に。

耳の状態は、「陽気」が充実していることで健やかに保たれます。

この陽気の根源となっているのが、「腎(じん)」に蓄えられる

「精(生命のエネルギー源)」です。

ところが、腎精は加齢とともに自然と衰えてしまうので、

高齢になると耳鳴りや聴力の低下といった老化症状が起こりやすくなるのです。

このタイプは、頻尿、腰痛、物忘れといった老化症状を伴うことも多く、

症状が長期化する心配もあります。

年齢による不調を感じる人は、腎の働きを健やかに整えるケアを行いましょう。

*主な症状

耳の症状:夜間の耳鳴り、聴力の低下、めまい、症状の慢性化(低温の耳鳴りが続くなど)

その他の症状:腰痛、物忘れが多い、白髪・抜け毛、夜間頻尿

*食養生

~腎を元気にして、精を養う

くるみ・ごま・松の実・枸杞の実

桑の実・黒豆・山芋・豚の腎臓 など

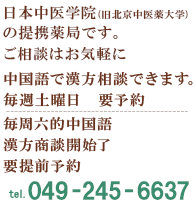

あなたに合ったお薬をお出しします。

今すぐ、ご相談をお電話かメールでご予約下さい。

ブログ一覧