-

冷えのぼせ2 血行不良

「血」は体内を巡って体を温めているため、

寒さで血流が悪化すると「冷え」を招くことにつながります。

一方、温かい血の流れが停滞すると、

余分な「熱」がこもることもあります。

血行不良による「冷えのぼせ」は、こうした

血の特徴によって冷えと熱が混在した状態です。

熱は上へと昇る性質があるため、顔や頭部にほてりが生じ、

反対に、手足の先には十分な血が巡らず、冷えを招いてしまうのです。

養生の基本は、体をしっかり温めて血行促進する事です。

*気になる症状

暖房で冷えのぼせの症状が強くなる、手足の強い冷え、しびれ、

痛みの症状(頭痛、関節痛、生理痛など)、

顔色が蒼白、または暗い、皮膚のしみ・くすみ、

舌の色が暗い・瘀点がある、舌苔が白い

*食養生

体を温め血行を良くする、温性で血に作用する黒の食材:

紅花、らっきょう、玉ねぎ、黒きくらげ、いわし、さんま、

納豆、紅茶、よもぎ、ウコン、適量の酒(紹興酒、赤ワイン) など

-

冷えのぼせ1

手足は冷たいのに、顔はほてって熱い。

そんな「冷えのぼせ」の症状は更年期の不調と

思われがちですが、実際は年齢を問わず現れる症状です。

中医学では、冷えのぼせは主に

身体の冷えから起こると考えます。

その要因は、血行不良、ストレス、胃腸の虚弱など。

こうした体内の不調が冷えと熱の混在を起こし、

冷えのぼせにつながるのです。

冷えのぼせ自体は病気ではありませんが、

放っておくと不眠、イライラ、肩こり、めまい、

頭痛といったさまざまな不調につながる心配もあります。

日頃のケアで体質を健やかに整え、

まずは“冷えない身体づくり”を目指しましょう。

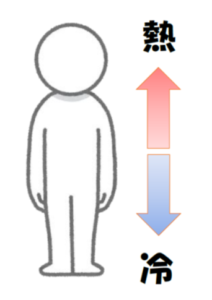

人の体を陰陽で捉えると、上半身は「陽」、

下半身は「陰」にあたると中医学では考えます。

体内に発生した「熱」は陽にあたるので上半身に、

「冷え」は陰なので下半身に溜まりやすくなります。

これを「上熱下寒(じょうねつげかん)」といいます。

そのため、熱と冷えが体内に混在すると、

顔や頭部がほてり、手足の先や下半身が冷える

「冷えのぼせ」の症状が起こるのです。

体内の不調を整え、冷えのぼせを起こす要因を

根本から改善していきましょう。

-

口内炎対策・4 潤い不足

身体に潤いを与える「津液(しんえき)」や「血(けつ)」が不足していると、

体内の熱を冷ますことができず、熱がこもりやすくなってしまいます。

この過剰にこもった熱が、口内炎の炎症を引き起こす原因になります。

身体の潤いは加齢とともに失われていくため、特に更年期を迎える40歳以降の人は注意しましょう。

また、食べても太らない痩せ型の人にも多いので、こうした体質の人は

若い人でも注意が必要です。

その他、月経や慢性的な疾患が潤い不足の原因になることもあります。

日頃から、こまめな水分補給、潤いの多い食材選びなどを心がけ、

不足しがちな潤いを積極的に養いましょう。

*気になる症状

赤みが少なく微かに痛む口内炎、口内炎を繰り返す・慢性化しやすい、

微熱、痩せている、口の乾燥、虫歯になりやすい、便秘気味、舌が少し紅く苔が少ない

*食養生

潤いを生み、熱を冷ます食材を:

はちみつ、干し柿の白い粉、クコの実、レモン、トマト、グレープフルーツ、

ぶどう、梨、りんご、卵

※香辛料は、潤いを消耗するので取り過ぎに注意。

*暮らしの口内炎対策

・熱を助長するもの(辛いもの、揚げ物、肉類、酒など)は控えめに

・食事は“新鮮な野菜たっぷり”を心がけて

・タバコなどの刺激はなるべく避けること

・食後のうがいや歯磨きで、口内を清潔に

・虫歯になったら早めの治療を

・便通を良くすることも大切

-

口内炎対策・3 気が足りない人

体内の「気」(エネルギー)は、身体の元気や免疫力の基本です。

気が不足していると、心身の疲労やだるさを感じやすくなります。

また、気が不足すると、免疫力が低下し、外邪(風、熱、乾燥などの邪気)の侵入を

受けやすくなってしまいます。

邪気が体内に停滞すると、熱や乾燥の影響で身体を冷やす潤いが不足してして結果、

体内に余分な熱がこもり、口内炎の炎症が起きやすくなるのです。

対策としては、気の源となる「肺」、「胃腸」の働きを良くすること。

十分に栄養を摂り、しっかり呼吸をして、体内の気を養いましょう。

*気になる症状

口内炎が治りにくい・繰り返しやすい、疲労感、倦怠感、息切れ、

かぜを引きやすい、顔色が白い、食欲不振、軟便、

舌の色が淡く腫れぼったい、舌の苔が白い、舌のふちに歯のあとがつく

*食養生

「気」を養い、元気をつける食材を:

大豆製品(豆腐、湯葉、納豆など)、いんげん豆、山芋、かぼちゃ、りんご、甘草 など

温かくて消化の良い食事を。生ものは控えめに!

-

口内炎対策・2 胃腸の熱が過剰

胃腸の状態と口には深い関わりがあり、胃腸に不調があると、

特に唇の周りや舌の奥に口内炎の症状が現れやすくなります。

口内炎を引き起こすのは、胃腸に溜まった「湿(しつ)」(余分な水分や汚れ)と「熱」です。

暴飲暴食や、油っこい料理の食べ過ぎ、お酒の飲みすぎといった食の不摂生を続けると、

胃腸に湿や熱が溜まって働きが悪くなり、口内炎の症状が現れるのです。

まず食生活を見直して、胃腸に負担をかけないよう心がけて。

溜まってしまった湿や熱は早めに取り除き、胃腸を健やかに保ちましょう。

*気になる症状

腫れや痛み、ただれを伴う口内炎、白い潰瘍ができる口内炎、口臭が強い、

歯茎が腫れて痛い、口の渇き、便秘、舌が紅い、舌の苔が黄色い

*食養生

湿を取り除き、熱を冷ます食材を:

どくだみ、はと麦、さんざし、アロエ、しそ、こんにゃく、春雨、寒天、

きゅうり、バナナ、いちじく など

※野菜多めのあっさりした食事が基本。

ブログ一覧