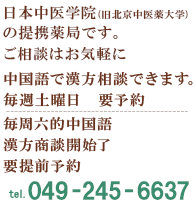

-

機能性胃腸症1 原因不明の胃腸不調

胃もたれや胃痛、胸焼け、膨満感といった不調が

続いているのに、内視鏡などの検査では異常が見つからない。

そんな原因がはっきりわからない胃腸の不調を

「機能性ディスペプシア(機能性胃腸症)」といいます。

特徴的な症状は

「食後の胃もたれ」「少し食べると満腹になる」

「みぞおちの焼けるような不快感」などです。

こうした不調を引き起こす原因がはっきりわからないため、

治療には症状に合わせて細やかな対処ができる中医学が

有効とも考えられています。

中医学では同じような不調でも、

一人一人の体質や症状を総合的に判断し、

身体全体を整えながら不調を改善していきます。

そのため、単に症状を抑えるだけでなく、

弱った胃腸の働きを根本から改善できるのです。

機能性胃腸症は重大な病気ではありませんが、

慢性的に感じる胃の不快感はとてもつらいですね。

不調が続くと、食事がしっかりとれず、

体力や免疫力の低下にもつながります。

おいしく食べて元気に過ごすためにも

早めの対処で胃腸の不調を改善しましょう。

-

漢方の知恵が詰まった雛祭り

三月三日はひな祭り。別名「桃の節句」とも言います。

この日本のひな祭りは世界でも珍しい女の子の健康を祝う祭りなのです。

実はこの中には女性に良い漢方薬がいっぱい使われているのをご存じでしたか?

お供えのお餅に入っているヨモギは、生理不順で生理がだらだら止まらない人、あるいは生理の量が多くて困る人にピッタリの生薬です。

ヨモギは別名「血止め草」とも言い、止血の妙薬です。

以前は空き地に自然にいっぱい生えていました。

その生の葉を揉んで切った指先などにつけると血が止まるからです。

また非常に暖める力が強く、乾燥した草はすぐに火が付き燃えてしまいます。

お灸の原料の艾(もぐさ)がこれです。

おいしいヨモギのお餅を召し上がって体を温めて、生理を整えるように、という古人の願いなのでしょう。

また可愛らしい桃の花は「桃の節句」の名前の由来ですが、桃の種は女性の生理痛に用いる漢方生薬です。

桃仁(とうにん)と言います。

瘀血(おけつ)と言って生理痛で苦しむさまは古書には「狂人のごとく」と書かれています。

「桃仁」はその血の塊や子宮内膜症などの瘀血を改善する働きがあります。種を干して砕いて用います。

どんぶらこ、どんぶらこと山から流れてきた桃を食べて子供ができたという「桃から生まれた桃太郎」の話。

そんなおとぎ話は漢方医学をもとに生まれたのではないでしょうか?

多分桃の種のような漢方薬を飲んで、瘀血が改善され、赤ちゃんが生まれたことを意味するのではないか、と私は推測しました。

また桃の花がたくさん咲く様は「桃源郷」ともいい、夢のような理想郷です。

世界中で戦争のない幸せな、桃の花が満開に咲く世の中になってほしいですね。

-

冷えのぼせ5 腎の虚弱

「腎」は五臓六腑の働きを支える基本であり、

体内の陰陽の根本でもあります。

そのため、腎の機能が低下すると

臓器全体の働きが落ち、

体を温める「陽気」(エネルギー)も不足して、

「冷え」が起こりやすくなります。

また、陰の要素(潤いなど)も不足しがちになるため、

身体の余分な「熱」を冷ますことができず、

ほてりやのぼせの症状が現れることもあります。

こうした腎の虚弱による「冷えのぼせ」は、

陰陽のバランスが崩れていることで症状が強く出やすくなります。

加齢とともに腎の機能は衰えるため、

更年期以降の人は積極的に養生をしましょう。

体をしっかり温める、睡眠を十分にとるなど、

日頃のケアで腎の働きを健やかに保ちましょう。

*気になる症状

特に手足の冷えが強い冷えのぼせ、

入浴後もすぐ冷える、めまい、耳鳴り、難聴、

ドライアイ、物忘れ、腰痛、腰がだるい、

夜間頻尿、むくみ、舌の色が淡い、舌苔が白い

*食養生

腎の働きを整え陽気を養う、温性・腎に作用する黒の食材:

くるみ、松の実、山芋、肉桂(ニッキ)、海老、羊肉、黒ごま、

桑の実、にら、スッポン など

あなたに合ったお薬をお出しします。

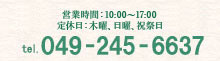

今すぐ、ご相談をお電話かメールでご予約下さい。 -

冷えのぼせ4 胃腸虚弱

体内の「気」(エネルギー)や「血(けつ)」は、体を温める大切な要素です。

そのため食事の栄養から気血を生み出す胃腸の働きが弱くなると、

体内の気血が不足して「冷え」を招きやすくなります。

一方、胃腸の機能が低下して消化不良を起こすと、食物が停滞して

体内に「湿熱(しつねつ)」が発生することもあります。

結果、冷えと熱が混在して「冷えのぼせ」が起こるのです。

*気になる症状

疲労で冷えのぼせの症状が強くなる、疲労感、顔色が白い、

めまい、食欲不振、お腹の張り、軟便・下痢、

舌の色が淡い、舌苔が白い、汗がダラダラ出る

*食養生

胃腸を養い、気血を充実させる、温性・甘味の食材:

米、しょうが、シナモン、山椒の実、枸杞の実、ほうれん草、

いんげん豆、鶏肉、卵、豆腐、ねぎ、フェンネル、なつめ、

きのこ類、にんじん、かぼちゃ、鮭、黒糖 など。

-

冷えのぼせ3 ストレス

ストレスで肝の機能が低下すると、気の巡りが滞りがちになります。

すると、気のエネルギーが停滞して体内に「熱」が発生し、

ほてりやのぼせの症状につながります。

また、気は「血」の流れをサポートしているため、

気の巡りが停滞すると血流の悪化も招きます。

結果、手足の先まで十分な血が巡らず、「冷え」を起こしてしまうのです。

こうした熱と冷えの混在が、「冷えのぼせ」を招く要因となります。

*気になる症状

ストレスで冷えのぼせの症状が強くなる、頭痛、

肩こり、イライラ、怒りっぽい、緊張しやすい、

胸苦しい、のどの閉塞感、口の渇き、

舌辺(舌の両脇)が紅い、舌苔が薄く黄色い

*食養生

気の巡りを整え肝の熱を取る、涼性で香りの良いもの:

ミント、ちんぴ(乾燥したみかんの皮)、金針菜、

春菊、竹の子、そば、ジャスミン、菊、ウコン、

黒きくらげ、三つ葉、コリアンダー

ブログ一覧