-

PMS(月経前症候群)対策2・瘀血(おけつ)

血は「気(エネルギー)」と一緒に流れているため、

ストレスなどで気の巡りが停滞すると、瘀血(血行障害)を

招きやすくなることもあります。

また、体内の「血」は、「温かいとスムーズに流れ、冷えると停滞する」

という特徴があります。

ところが、月経前は女性ホルモンの影響などで身体が冷えやすい時期。

そのため、血も冷えて瘀血(血行障害)を招き、

痛みやしびれなどの不調が起こりやすくなるのです。

冷え症体質の人は、日頃から冷えをしっかり予防することが大事です。

温かい飲食、毎日の入浴などで身体を温めるよう心がけ、血行の良い状態を保ちましょう。

*気になる症状

・月経前の主な症状:痛みが強い(頭痛、胸痛、腹痛など)、肩こり

・その他:冷え症、手足のしびれ、月経痛が強い、

経血が黒っぽく塊が多い、舌の色が暗く瘀斑がある

*食養生

身体を温めて血流をスムーズに:

紅花、よもぎ、シナモン、黒糖、しょうが、玉ねぎ、長ねぎ、

小茴香(ういきょう)、サフラン など

あなたに合ったお薬をお出しします。

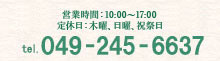

今すぐ、ご相談をお電話かメールでご予約下さい。

-

PMS(月経前症候群)対策1・気滞(きたい)

「肝(かん)」(肝臓)は、月経の基本となる「血(けつ)」を蓄え、

血量や月経周期の調節を担う臓器です。

また、ストレスを発散させて、「気」(エネルギー)の巡りを

スムーズに保つ働きもあります。

一方、ストレスが過剰になると、そのダメージで

肝の機能が低下してしまうこともあります。

すると、気の流れが停滞し、ストレスを上手く発散できず、

イライラや怒りといった精神的な不調が起こりやすくなるのです。

また、肝の不調は月経にも影響するため、

月経不順や月経痛などにつながることもあります。

「気滞」の状態は、PMSに多く見られます。

症状がそれほど重くないケースも多いので、

積極的なケアで改善を目指しましょう。

養生としては、日常のストレスをこまめに発散させることです。

肝を健やかに保ち、体内の気をスムーズに巡らせましょう。

*気になる症状

・月経前の主な症状:イライラ、怒りっぽい、乳房の張り・痛み、頭痛、肩こり

・その他:ストレスが多い、熱っぽい、口の渇き、過食、

月経時の下腹部の張り・痛み、舌辺が紅い、舌の苔が薄く黄色い

*食養生

香りの良い涼性の食材でストレスを発散:

ミント、ハマナスの花、ジャスミン、菊花、みかんの皮、

金針菜、黒きくらげ、うこん、春菊、三つ葉、竹の子 など

あなたに合ったお薬をお出しします。

今すぐ、ご相談をお電話かメールでご予約下さい。

-

PMS(月経前症候群)は漢方で改善しましょう

多くの女性が感じる月経前の不快症状「PMS(月経前症候群)」は

適切なケアをすることで和らげることができます。

女性にとって月経は長い付き合いになるものだからこそ、

PMSの対処法をきちんと知って、

毎月の月経を上手に乗り切りたいですよね。

月経の1〜2週間くらい前になると現れる、

イライラ、落ち込み、不眠、胸の張り・痛み、下腹部痛、

頭痛、むくみといった不快な症状。

こうした心身のさまざまな不調を、総称して「PMS(月経前症候群)」

と呼びます。

排卵後の女性ホルモンの変化が関係していると考えられていて、

月経が始まると症状が軽くなることも特徴です。

PMSは、適切なケアをすれば不調を改善することも

できるので、諦めず積極的に対処しましょう。

中医学では、一人ひとりに現れる症状によって、

その根本原因を考え対処します。

原因がはっきりしないPMSは、一人ひとりの体質や症状に合わせて

柔軟に対応できる中医学の得意分野です。

体質に合わせた養生で不調を和らげ、月経と上手に付き合っていきましょう。

漢方を飲んで改善された方も大勢いらっしゃいます。

気になる方は相談にいらして下さいね。

※症状によっては、子宮内膜症などの病気が

隠れていることもあります。気になる場合は一度婦人科を受診しましょう。

-

咳、喉の痛みの対策・4 陰虚(いんきょ)

中医学では「のどは腎の潤いを受けている」と考えます。

これは、のどの状態と深く関わる肺が、腎と密接に関係しているため。

腎は体内の水分をコントロールする働きを担っていますが、

この機能が低下すると肺の潤いも不足し、のどの乾燥やかゆみが起こるのです。

肺・腎の潤い不足(陰虚)の人は、潤い不足で身体の熱を冷ますことができず、

熱がこもりやすいことも特徴です。

体内の潤いを十分に養いながら、余分な熱を冷ますよう心がけましょう。

*気になる症状

のどの症状:乾燥、弱い痛み・かゆみ、午後に痛みが強い、空咳、

痰が少ない、声が枯れる

身体のサイン:口の渇き、熱っぽい、舌の色が紅く苔が少ない

*食養生

身体の潤い養い、熱を冷ます:

干し柿、柿、梅、レモン、トマト、オリーブ、はちみつ、氷砂糖、ゆで卵 など

*健康的な暮らしのポイント

・毎日のうがいを習慣に。お茶や板藍茶(ばんらんちゃ)でのうがいも効果的です。

・たばこ、酒、辛いものは、のどを刺激するので控えめに。

・固い食べ物はのどを傷つけやすいので要注意。

・加湿器などで乾燥を予防しましょう。

・おしゃべりやカラオケは適度に。のどの負担を少なくしましょう。

参考:漢方の知恵袋

-

咳、喉の痛みの対策・3 肺気虚

「肺」はのどの状態と密接に関わっています。

そのため、肺の「気」(エネルギー)が不足していると、

普段から咳が出やすい、のどが痛いといった不調が起こりやすく、

免疫力が低下してかぜもひきやすくなってしまうのです。

この肺気虚(はいききょ)の方は消化器系が弱く、

栄養不足で気を生み出せないことも多いため、

まず胃腸を元気にして食事をしっかり摂ることが大切です。

体内の気を十分に養いながら、肺の働きを高めましょう。

*気になる症状

のどの症状:のどの不調を繰り返しやすい

身体のサイン: かぜを引きやすい、息切れ、疲労感、顔色が白い、舌の色が淡く苔が薄い

*食養生

気を養い、肺を健やかに:

大豆製品、山芋、米、しめじ、かぼちゃ、白きくらげ、百合根、白ごま、大根 など

あなたに合ったお薬をお出しします。

ご相談をお電話かメールでご予約下さい。

参考:漢方の知恵袋

ブログ一覧